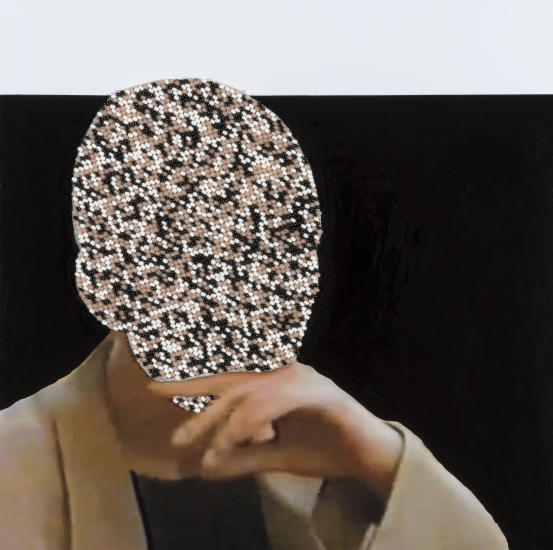

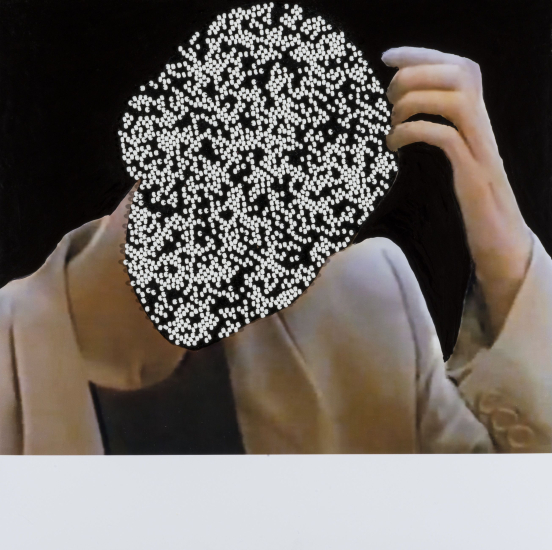

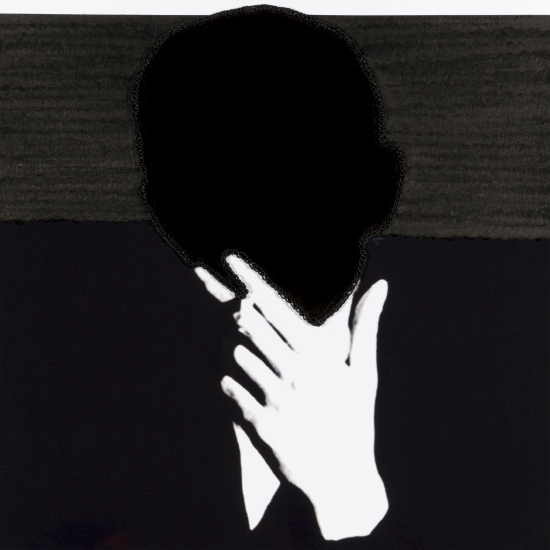

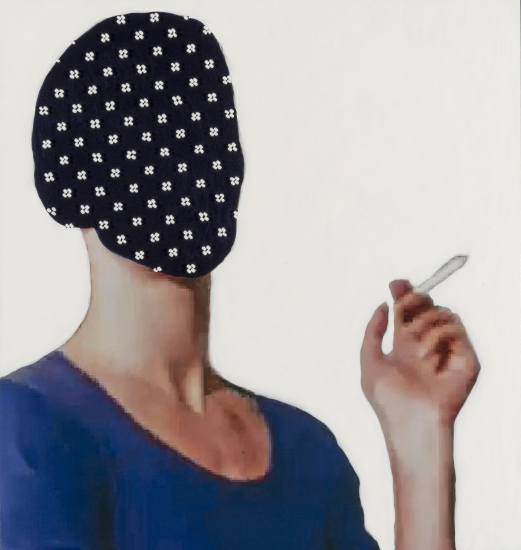

Anstelle ihres Gesichtes trägt die Frau ein Muster aus beigen, schwarzen und weißen Perlen. Wie ein Störbild auf dem Fernseher nimmt es uns die Sicht auf das, was als Ausweis einer Person und ihrer Persönlichkeit gilt. Was bleibt, wenn das Antlitz (das altertümliche Wort bedeutet »das Entgegenblickende«) eben nicht blickt? Kann man jemanden trotz Verhüllung erkennen? Und wenn ja: woran? Die Verschiebung des Blickes lenkt die Aufmerksamkeit auf Gesten, die Art, wie sich jemand an den Kopf fasst oder die Zigarette hält, die Form der Hände.

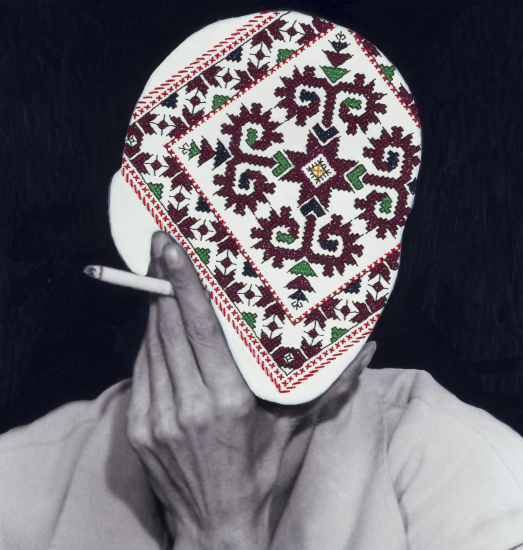

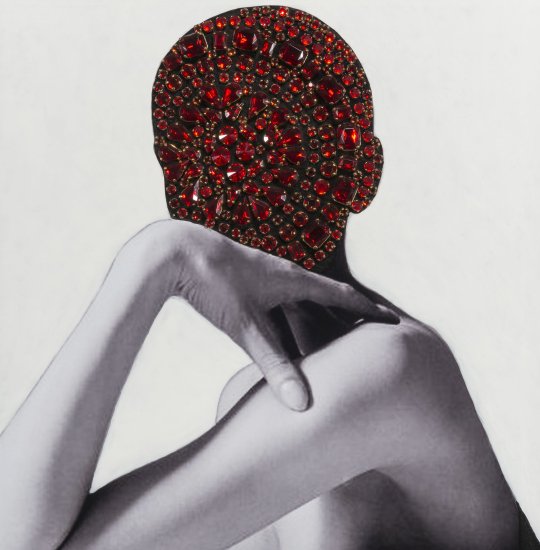

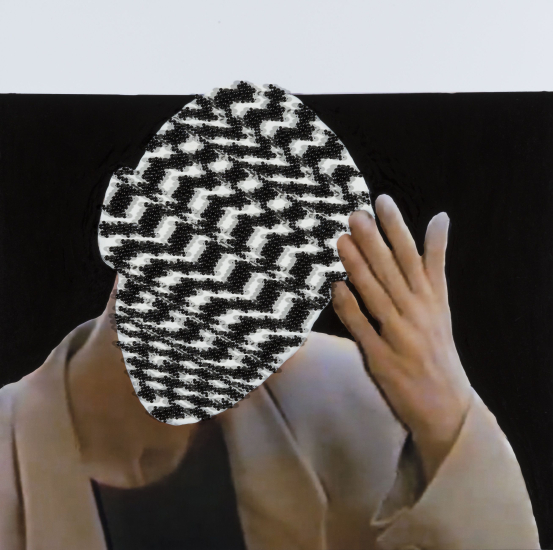

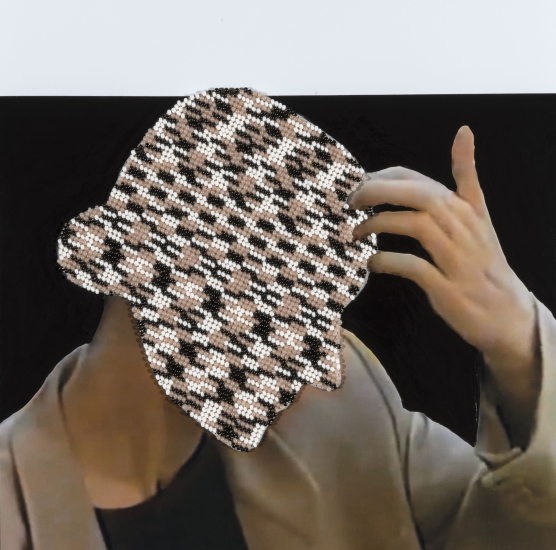

In den Arbeiten der dreidimensionalen, fast haptisch wirkenden Serie »pinAnon« trägt jedes Material und jede Farbe eine Bedeutung. Sie entsprechen denen der Trachten, die jahrhundertelang im südlichen Kroatien getragen wurden, in Norddalmatien. Wie ein Code gab die Symbolik der Kleider und Kopftücher Aufschluss über den gesellschaftlichen Status und das Lebensalter der jeweiligen Trägerin. Rot steht für die jugendliche, heiratsfähige Frau, Weiß für die Weisheit des Alters, Blau für Bescheidenheit. Bei Branimir nun ist das Fotopapier der Stoff, in den die Botschaft eingearbeitet ist.

»pinAnon« erinnert an die Masken aus der »Collection Artisanal« des Modelabels Maison Martin Margiela. Zugleich kann die Serie als ironischer Verweis gelesen werden: auf die zweite Welle des Feminismus, der gegen die kopflosen und so zu persönlichkeitslosen Objekten gemachten Models in Frauenzeitschriften protestierte.

Viel mehr aber sind Branimirs Arbeiten ethnologische Erkundungen. Sie stellen die Frage nach dem Individuum in der Gemeinschaft. Danach, was Identität ist und wie sich jahrhundertealte Handarbeit in einem zeitgenössischen Kontext ausnehmen. Durch die Überführung dieses Wissens in den Bereich der Kunst wird es dokumentiert und archiviert. Mehr noch: Branimir eignet sich diese Techniken und Fähigkeiten aktiv an. Das heißt: So lange sie noch existieren. Denn auch in den ländlichen Gegenden Kroatiens sind die Traditionen im Verschwinden begriffen. Sei es das Kopftuch oder ein uralter Kreistanz.

In den Arbeiten der dreidimensionalen, fast haptisch wirkenden Serie »pinAnon« trägt jedes Material und jede Farbe eine Bedeutung. Sie entsprechen denen der Trachten, die jahrhundertelang im südlichen Kroatien getragen wurden, in Norddalmatien. Wie ein Code gab die Symbolik der Kleider und Kopftücher Aufschluss über den gesellschaftlichen Status und das Lebensalter der jeweiligen Trägerin. Rot steht für die jugendliche, heiratsfähige Frau, Weiß für die Weisheit des Alters, Blau für Bescheidenheit. Bei Branimir nun ist das Fotopapier der Stoff, in den die Botschaft eingearbeitet ist.

»pinAnon« erinnert an die Masken aus der »Collection Artisanal« des Modelabels Maison Martin Margiela. Zugleich kann die Serie als ironischer Verweis gelesen werden: auf die zweite Welle des Feminismus, der gegen die kopflosen und so zu persönlichkeitslosen Objekten gemachten Models in Frauenzeitschriften protestierte.

Viel mehr aber sind Branimirs Arbeiten ethnologische Erkundungen. Sie stellen die Frage nach dem Individuum in der Gemeinschaft. Danach, was Identität ist und wie sich jahrhundertealte Handarbeit in einem zeitgenössischen Kontext ausnehmen. Durch die Überführung dieses Wissens in den Bereich der Kunst wird es dokumentiert und archiviert. Mehr noch: Branimir eignet sich diese Techniken und Fähigkeiten aktiv an. Das heißt: So lange sie noch existieren. Denn auch in den ländlichen Gegenden Kroatiens sind die Traditionen im Verschwinden begriffen. Sei es das Kopftuch oder ein uralter Kreistanz.

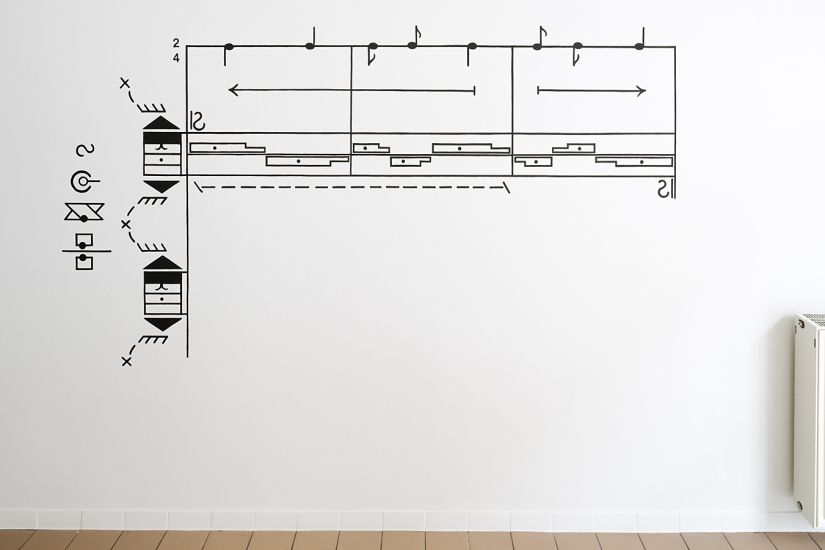

Davon erzählt »ražAnon«. In der Videoarbeit tanzt eine Gruppe von Frauen unterschiedlichen Alters den norddalmatischen Ražanac. Doch ist es nicht der Tanz ihres Heimatortes, sondern der eines benachbarten Dorfes. Erlernt haben sie ihn von der Künstlerin selbst – die wiederum nur dazu in der Lage war, weil der Ražanac in der sogenannten Labanotation vorliegt. Dieses 1928 von dem Choreographen Rudolf von Laban entwickelte System dient zur Aufzeichnung menschlicher Bewegung, ganz ähnlich den Noten in der Musik. In der mehrfachen Übersetzungsleistung hinter »ražAnon« zeigt sich das Paradox der Tradition: Um sie zu bewahren, muss sie verändert werden. Sie entpuppt sich als Konstruktion.

Auch die von den Frauen getragenen Kopftücher wurden modifiziert. Gaben sie eben noch beredt Auskunft, werden sie nun zur Maske. Sie verdecken die Gesichter der Tänzerinnen und anonymisieren sie. Die Personen, die sich dahinter verbergen, werden zu Trägern eines Geheimnisses. Sie bewegen sich zu einer unhörbaren Musik; sie folgen einem Rhythmus, dessen Ursprung – genau wie die Bedeutung des Tanzes ¬– für den Betrachter rätselhaft bleibt.

Auch die von den Frauen getragenen Kopftücher wurden modifiziert. Gaben sie eben noch beredt Auskunft, werden sie nun zur Maske. Sie verdecken die Gesichter der Tänzerinnen und anonymisieren sie. Die Personen, die sich dahinter verbergen, werden zu Trägern eines Geheimnisses. Sie bewegen sich zu einer unhörbaren Musik; sie folgen einem Rhythmus, dessen Ursprung – genau wie die Bedeutung des Tanzes ¬– für den Betrachter rätselhaft bleibt.